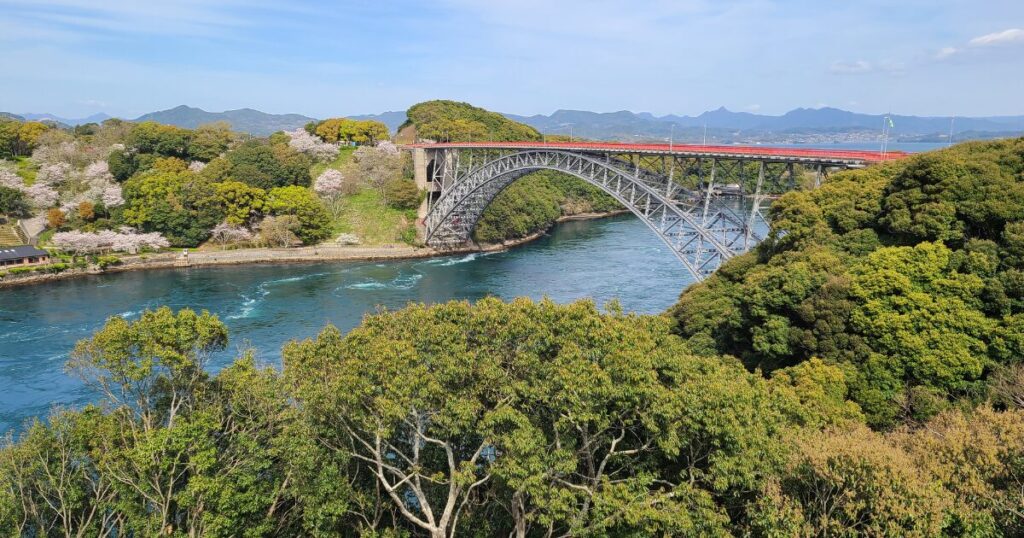

巨大な3本の針尾無線塔 (新西海橋より)

新西海橋から見える巨大な3本の針尾無線塔。これはいったい何でしょうか?

いつ、誰が何のためにどうやって建てたのでしょうか。

どんな役割をしていたのでしょうか。そして現在の姿は?

外国人を針尾無線塔に何度も案内した経験があり、海上の船舶への無線電信(モールス通信)に17年間携わったことがある私が解説します。

2015年に台湾からの観光客を案内した時に、正確に伝えられなかった失敗も紹介します。

この記事を読めば針尾無線塔(はりおむせんとう)に関するほとんどの疑問が解決し、訪れる人を案内することができます。

いやいや、針尾無線塔について必要なことだけ分かればよいという方は、目次を見るだけで理解できるようにしました。

目次

針尾無線塔は高さ約136mの鉄筋コンクリート3本

1号塔を地面から見上げる (駐車場付近)

途中の開口部が塔の中間あたり高さ約68メートル

針尾無線塔(はりおむせんとう)は、高さ約136mの鉄筋コンクリートで3本で構成されており支線などは一切無く、自立しています。

遠くから見ても目立つ無線塔、近くで見上げると異様に高いのが分かります。

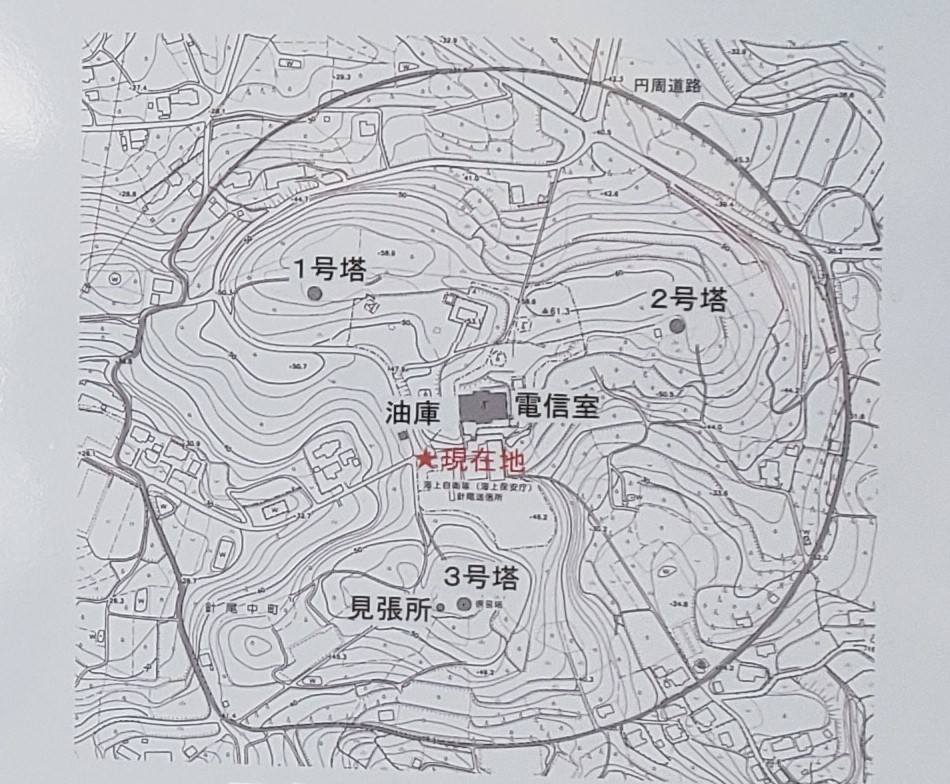

針尾無線塔は一辺300mの正三角形に配置

無線塔は正三角形に配置されていて、一辺は300m、つまり塔と塔の間隔は300mです。

地面付近の直径は、約12m、周囲約38m、コンクリートの厚さは約76cmもあります。

内部は空洞で、塔の頂上にいくほどだんだん細くなっています。

つまり、煙突(えんとつ)と同じ構造をしています。

塔の先端付近の直径は、約3m、周囲約9.5m、コンクリートの暑さは約23cmという。

中心部より2号塔を見る

左手の古い建物が電信室

鉄骨の塔と白い建物は海上保安庁の施設

1号塔と2号塔が東西、3号塔が南となる正三角形配置

送信所(無線電信室)は正三角形の中心

敷地内の案内板にて

針尾無線塔は旧日本海軍が建設、軍事上の重要な通信をする目的

針尾無線塔は、大正時代に旧日本海軍が建設したものです。

目的は、遠方の軍事施設や海上の艦船に軍事上の命令や連絡をするためであり、日本海軍にとって特別に重要なものでした。

針尾無線電信所または針尾送信所を構成する塔として、1918年(大正7年)から4年の歳月をかけ1922年(大正11年)に完成したものです。

総工費は、無線電信所も含めて当時155万円、現在の金額でなんと、250億円を費やしたというとんでもない金額です。

3本の無線塔は、無線電波を発射する空中線(アンテナ)をできるだけ高い位置に支えるために建設された支柱であって、塔そのものからは電波を発射しません。

無線塔の頂部付近に連結されていた相当丈夫な金属線から無線電波が発射された訳ですが、現在はその金属線は存在していません。

針尾無線塔の建設方法は、内足場(うちあしば)と吊り足場(つりあしば)方式

アメリカのウェーバーチムニー社の特許である内足場方式という方法で建築されています。

塔の内側に足場を組む。

塔の内側と、塔の外側に円周状に縦に板を並べて木枠を作り、固定してコンクリートを流し込み固める。

内側は、足場から木材で、つっかいぼうで木枠を固定。

外側は吊り足場(つりあしば)というものを下げ降ろして、木枠をワイヤーと特殊な締付器具で固定する。

固まったら、内側と外側の木枠を外し、さらに上部で同じことを繰り返すという方法です。

内部が空洞の煙突状の建築物だから、内部に足場を組むことができる訳です。

一定の高さが完成したら、さらに上部に土台になる鉄骨を組みます。

その鉄骨の上に、また足場を組んで、同じことを繰り返し、上へ上へと建築したということです。

それぞれの工事に失敗は許されないことになります。

木枠のために縦に使用した板の長さが約1m30cm、それが100段であり、約136mとなります。

気が遠くなってしまい、なるほどなんて声も出ません。

針尾無線塔の3号塔

内部が見学できるのは3号塔だけです。

縦に板が外周に並べて木枠とされた跡が分かります。

第3号塔の内部から上を見上げる

足場の土台とされた丈夫そうな格子状の鉄が上の方まで見えます

上に資材等を運ぶために使われたウインチ

私は以前から、針尾無線塔の外壁のまわりにいったいどうやって足場を組んでだろうかと疑問に思っていました。

塔の外側に136mまで足場が組めたのだろうかと。

大型クレーンなんてあるはずもない大正時代。

なるほど、塔の内側に足場を組んで、塔の外側には吊り足場により、一定の高さを完成させる。

その後に、その上部で同じ工事をして、順々に塔頂部まで続けたのかと、納得したものです。

建設方法が理解できましたが、現代でも同じ工事をやるとしても大変な工事になるのではないでしょうか。

※参考文献

土木学会論文 1922年(大正11年)に完成した重要文化財「針尾無線塔」の施工方法の考察

小川 健 長崎県建設技術研究センター

PDF書類です↓

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejhsce/76/1/76_32/_pdf

針尾無線塔の針尾の由来は針尾島(はりおじま)

佐世保市針尾(はりお)中町という場所にあり、針尾という地名からきています。

実は針尾は針尾島(はりおじま)という島であって、針尾無線塔の近くの針尾瀬戸という海峡で分断されています。

現在は、西海橋と新西海橋で接続されていますが、針尾無線塔が建設された大正時代には、橋は全くありませんでした。

もう1ヶ所分断されているのが、早岐瀬戸(はいきせと)です。こちらは観潮橋(かんちょうばし)という小さな橋で接続されています。

言いかえると、長崎県の中心部にある広大な大村湾(おおむらわん)は、針尾瀬戸と早岐瀬戸の2ヶ所のみで、外海とつながっているということです。

西海橋 1955年 昭和30年完成

新西海橋より望む

針尾無線塔のアンテナ線は塔の先端に取り付けられた鉄製の器具に接続

針尾無線塔保存会所有の写真より

かんざしと呼ばれた鉄製の器具

実際に稼働していた時は、塔の頂上部に、かんざしと呼ばれた鉄製の器具が取り付けてありました。

なんでも、1辺が、18mの三角形で、重さが、9トンの器具とのこと。

このかんざしに、アンテナ線(もちろん金属線)が取り付けられて、3本の無線塔に張られていました。

中心部に位置する無線電信室の送信装置と、136mの高さにあるアンテナ線を接続していました。

ちょっと待って!

1辺18メートル、重さ9トンの鉄製の器具って、それが136メートルの塔の横に張り出して取付けるなんて、いったいどうやって作業したのでしょうか?

アンテナ線を、無線電信室の送信機に接続するといっても、大変なことが想像できます。

想像するだけで、気が遠くなるのは私だけでしょうか。

このあたりは、謎が多く、今後の調査で解明されるかも分かりません。

その鉄製のかんざしは、1983年(昭和58年)撤去されたとのことです。

どうやって? 謎は深まるばかりです。

アンテナ線の撤去は、かんざしと同時かそれ以前に撤去されたと思われますが、記録を探すことができませんでした。

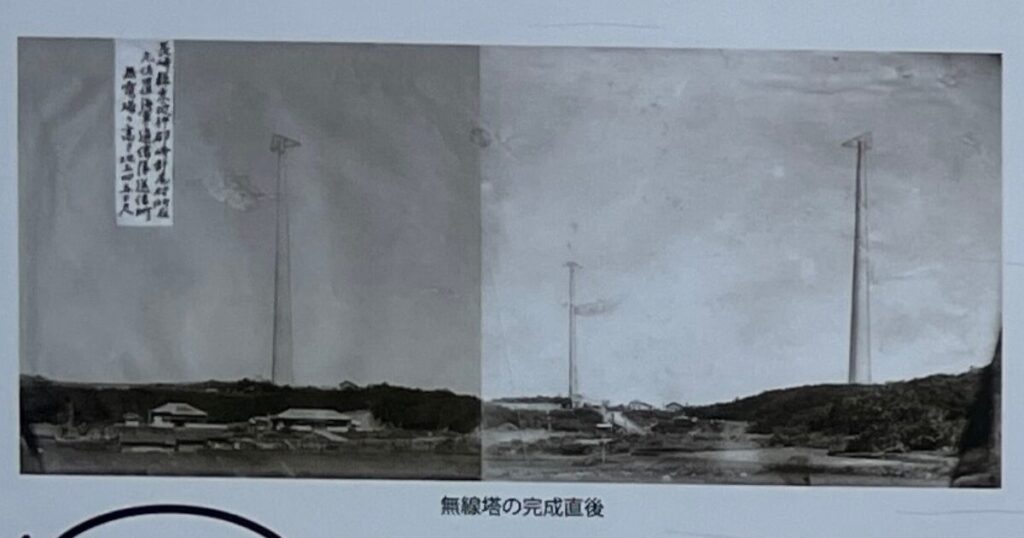

針尾無線塔完成当時の写真 大正11年

現地説明板の一部拡大

写真内左上部にに手書きで縦に次のように書いてあります

長崎県東彼杵郡針尾村所在

旧佐世保海軍通信隊送信所

無線塔の高さ 地上 四五〇尺

※ 大正11年は1922年 当時は東彼杵郡針尾村(ひがしそのぎぐん はりおむら)

※ 四五〇尺(しゃく)は約136m

無線電信室は正三角形の無線塔の中心に建設

無線電信室の外観 (2023年9月撮影)

右側に2号塔が見える

中央の鉄骨のタワーとパラボラアンテナは海上保安庁の施設

針尾無線塔が無線電波を発射するアンテナ線(空中線)を支えるものですが、一番重要でメインの施設は無線電信室です。

針尾無線送信所と呼ばれるのは、無線塔とアンテナ線(空中線)、無線電信室が一体的な施設だからです。

一般的に針尾無線塔と呼ばれるのは、無線塔があまりにも目立つからでしょうか。

その重要な無線電信室は、正三角形に配置された無線塔の中心に建設されています。

ここで長波の無線を発生させる機器や電源装置などがあり、作られた無線電波をアンテナ線に接続していました。

無線電信室内から無線電波を室外と接続した箇所でしょうか

外壁の雑草や汚れが掃除されています (2023年9月撮影)

もちろん発生させた無線電波を断続する電鍵(でんけん)装置、暗号変換したり、モールス信号を送信できる通信士や技術者がいたと思います。

ただ針尾送信所は、佐世保の中心部にあった佐世保鎮守府(ちんじゅふ)に所属し統制されていたので、そういった機能の一部や、かなりの部分が、鎮守府内にあった可能性も高いと思います。

なぞは深まるばかりです。

無線電信室は以前は閉鎖されていて外部から見るだけでしたが、現在は入室して見学できるようになっています。

まだ荒けずりで廃墟感たっぷりです。

※ 2020年(令和2年)から公開

※ 佐世保中心部にあった佐世保鎮守府(させぼちんじゅふ)が針尾送信所を管理していたでしょうから、その方面に記録があるかも知れません。

鎮守府というのは軍の重要な拠点で、神奈川県横須賀市、京都府舞鶴市、広島県呉市、長崎県佐世保市の4ケ所です。

佐世保鎮守府 ウィキペディア(Wikipedia)のページ

針尾無線塔からも送信された暗号ニイタカヤマノボレ 一二〇八の本当の意味

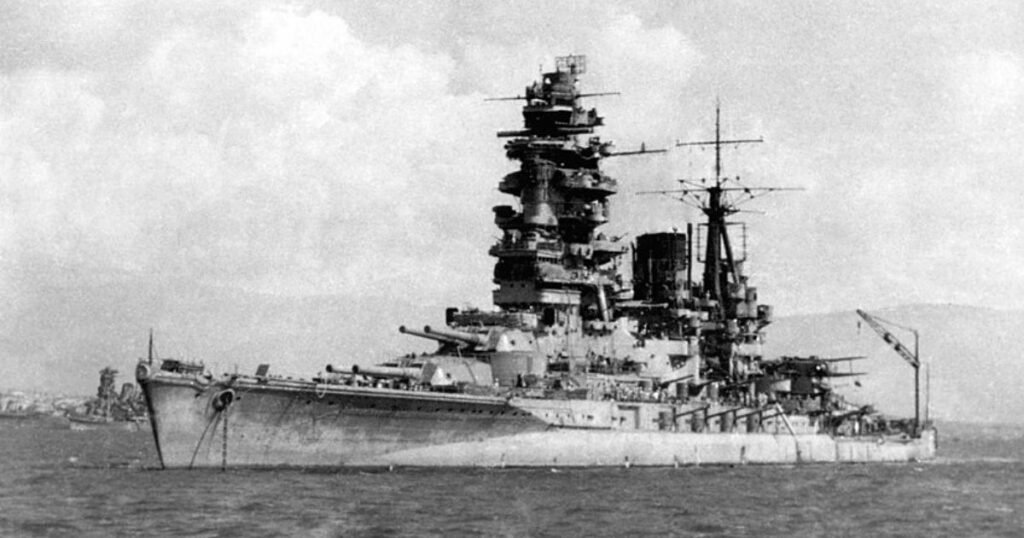

旧日本海軍 長門(ながと) ウィキペディア(Wikipedia)長門(戦艦)より

「ニイタカヤマノボレ1208」は「新高山登レ一二〇八」と実際に発信された電報文には表記されています。

読み方は「ニイタカヤマノボレ ヒトフタマルハチ」です。

もちろん当時は、モールス通信です。

無線通信士が電文を打電するときに、和文(カタカナ)に変換して打電しました。

専門的になりますが、1208とモールスを数字で打つこともできますが、数字は世界共通のモールス信号です。

だから、重要機密の開戦日を数字で打電する訳が無いです。

電文に「新高山登レ一二〇八」と書いてあっても、通信士は「ニイタカヤマノボレ ヒトフタマルハチ」と打電したことは間違いありません。

それは、ともかく「ニイタカヤマノボレ ヒトフタマルハチ」の暗号は、

12月8日に、ハワイ真珠湾を攻撃せよという意味と思われているかも知れません。

ですが、正確には「開戦日は12月8日と決定した」という意味です。

12月2日に発信されています。

時は、昭和16年(1941年)の12月2日の夕方のことです。

12月1日の御前会議(天皇との重要会議)で開戦することは決定されており、軍令部(東京の指令中枢)より、12月1日に開戦の決定と決行日は、後日知らせる旨の命令が出されていること。

日本海軍の大艦隊は11月下旬から秘密裏にはハワイに向かって航行中、東南アジア方面でも攻撃準備が進められていて、開戦日をいつにするかということが日本軍全部隊にとって最重要だったからです。

12月2日に同様に日本軍司令部より、開戦日時を12月8日とする旨の命令が出されました。

それを受けて、広島県呉市に停泊中の連合艦隊旗艦である長門(ながと)より、山本五十六(やまもといそろく)連合艦隊司令長官名として、夕方に電報として発信されました。

停泊中の戦艦、長門から陸上まで有線で伝わり、呉鎮守府から有線で海軍の通信網により各方面に伝わり、各地の無線送信所から無線電波で発信されました。

この電報の原本の写し(レプリカ)が、海上自衛隊佐世保資料館(セイルタワー)にありますが、写真撮影禁止でしたので掲載できませんでした。

ちなみに、「ニイタカヤマノボレヒトフタマルハチ」の電報は山本五十六連合艦隊司令長官名ですが、実際には参謀長の宇垣纒(うがきまとめ)という人が。代わりに電文を書き、通信士に打電させました。

理由は山本五十六司令長官は宮中に招かれて、戦艦長門には不在だったのです。

山本長官は12月1日に岩国から電車で東京に向かい、12月3日に天皇に拝謁、12月5日午前に戦艦長門に帰還しています。

開戦も真珠湾攻撃も極秘だったため山本司令長官の行動も隠密でした。

太平洋戦争のこのような内容は次の書籍を参考にしました。

トラトラトラ 太平洋戦争はこうして始まった ゴードン・W・ブランゲ 著 千早正隆訳

内容は戦後にあらゆる調査と聞き取りから成り立ち、かなり詳細な情報や実際のモノクロ写真が使用されていて、当時の臨場感も伝わってきます。

また日本海軍の当事者の気持ちや裏話もあり読むたびにタイムスリップできます。

秘蔵の書籍となると思います。

針尾無線塔からニイタカヤマノボレの暗号は送信されたと思われる理由

針尾無線塔からも中継送信したと伝えられていますが、不思議なことに記録や証拠が無いのです。

千葉県の船橋送信所と愛知県の依佐美(よさみ)送信所から送信されたことは記録にあるようです。

船橋は東方海上艦船向けに短波と中波で、依佐美は潜水艦向けに超長波で送信されました。

針尾送信所は長波で、満州、中国方面・東南アジアや南太平洋方面に送信した可能性が限りなく高いといえます。

また専門的になりますが、張られたアンテナ線に直角方向に無線電波はよく飛びます。

正三角形に張られた針尾無線塔のアンテナ線から直角方向はどこでしょう。

北側には、朝鮮半島、中国東北部。

南西側には、台湾、東南アジア方面。

東南側には、南太平洋方面。

送信しないなんて考えられません。

証拠が無いのは謎ですが終戦から米軍が管理する前に処分された可能性が高いと想像されます。

もしかしたらどこかに隠されているかもしれません。

これだけの総工費、設備、無線塔の高さや位置関係、中国大陸方面、東南アジア方面、南太平洋方面に軍事上の連絡をするために建築されたこと。

また秘密裏に奇襲攻撃で開戦をした歴史を考えれば、開戦の重要な命令を間違いなく全軍に伝えるために送信したことが事実と考えるのが自然だと思います。

今後、記録や証拠が出現すれば事実と確定されるでしょう。

暗号「トラトラトラ」の意味は「奇襲攻撃成功!」針尾無線塔との関係

ちなみに「ニイタカヤマノボレヒトフタマルハチ」に対して「トラトラトラ」という暗号も有名です。

「トラトラトラ」は、「奇襲攻撃成功」(ハワイオアフ島の真珠湾を)という意味です。

日本海軍の連合艦隊がハワイのオアフ島にある真珠湾攻撃を決行した際には、空母から発進した戦闘機の大編隊が空から奇襲攻撃をしたのはあまりにも有名な歴史上の事実です。

12月8日の早朝から日本の空母から飛び立って米軍に見つからず真珠湾に到達した零式艦上戦闘機(ゼロセン)の淵田攻撃隊長機から発信されたものです。

午前7時45分頃、淵田隊長攻撃開始の合図がされた数分後のことです。

米軍が戦闘配置についてない状態で攻撃を開始できたことを日本の艦隊に知らせたものです。

もちろん、この報は瀬戸内海の呉に停泊中の戦艦長門(ナガト)の山本 五十六(ヤマモト イソロク)連合艦隊司令長官はもとより、日本軍司令部中枢までまたたく間に伝わりました。

以上のことから「トラトラトラ」の暗号と、送信所である針尾送信所、針尾無線塔とは間接的な関係です。

【台湾の観光客に案内失敗】ニイタカヤマが台湾の最高峰だったなんて

ニイタカヤマノボレのニイタカはどこの山でしょうか。

2015年11月にゲストを針尾無線塔に案内した時、私はまったく知りませんでした。

私は中国語ができないので、へたな英語と日本語とを交えて太平洋戦争時の暗号を送信したかもしれない無線塔だということを必死で説明したことを思い出します。

私は、山の名前は、新鷹山とでも書いて富士山の付近にあるありがたい山の名前なのかぐらいに思っていました。

無線塔のボランティアの方が台湾の高雄(たかお)の近くにある山だという説明をされていたことを思い出し、別れ際に台湾にそういう名前の山は無いか尋ねたりしたのですが通じませんでした。

まったく通じないのも変だなと思い、そのゲストを見送り別れた後にいろいろ調べてみたら驚きの事実を知り、自分の無知と恥ずかしさを感じたことを今でも忘れません。

なんと、ニイタカヤマは新高山と書き、台湾最高峰の山で日本の富士山より高い有名でした。

山の名前は、玉山(ぎょくさん)、中国語で(ユイシャン)という有名な山でした。

おまけに山の高さは、3,952メートルで、日本の富士山の3,776メートルより高い山!

台湾は、ニイタカヤマノボレの暗号が使用された時は、日本に統治されていたので日本の最高峰の山だったのです。

日本の新しい高い山ということで、新高山(ニイタカヤマ)と名付けられていました。

何でも、明治天皇が命名し、戦後に元の名前、玉山に戻ったとのこと。

つまりニイタカヤマは新高山と書き、台湾最高峰の玉山、ひいては当時日本一高い山のことだったのです。

台湾(たいわん)は、日清戦争後の1895年(明治28年)から、太平洋戦争後の1945年(昭和20年)までの約50年間、日本が統治していました。

えっ、台湾で一番高くて富士山より高い。当時日本で一番高い山?

私が一生懸命、Mt, Niitaka(マウント ニイタカ)や、Niitaka mountain(ニイタカ マウンテン)、

There is near Kaohsiung(ニアー カオシュン)、高雄市(たかおし)は英語でKosiung 、

身振り手振りで説明したことが、まったく見当違いだったのです。

山名が違っていても、台湾で一番高い山と言えば通じるのに。

私が必死で説明したことは、ちょうど日本人に富士山のことを、日本一の山といえば分かるのに、静岡市の近くにある〇〇山(富士山以外の名前)と言うのと同じ、聞かれた人は「さあ聞いたこと無い、どの山のことかな?、そんな山あったかなー」となります。

おまけに、そのゲストは台湾の男性だったのです。

ああ無知とはこのことだ、もし知っていたなら適切に説明できたのに。汗

そんな経験があって、針尾無線塔のことをもっと知っておかなければいけないと思った次第です。

- ニイタカヤマは新高山と書き、台湾の最高峰の玉山(ぎょくざん)のことで、当時は台湾は日本が統治していたので、日本一の高さの山であった。

- 日本が山の名前を玉山から新高山に変更していたので、台湾の人に新高山といっても分からない。

これを読まれた方は、私のような失敗もなく堂々と説明してあげてください。

現存する無線塔としては唯一で日本一を誇る

黄砂でかすむ春の針尾無線塔

新西海橋遊歩道より

第二次世界大戦以前から建つ無線塔で、元の姿で現存するものは針尾無線塔だけです。

しっかりした設計と工事により、自立式の鉄筋コンクリートで建設されたことが理由でしょう。

現存している無線塔としては、歴史も高さも日本一を誇っています。

いやもしかしたら世界一かも知れません。

針尾無線塔は2013年に日本遺産に指定 100年以上たってもびくともせず

「旧佐世保無線電信所(針尾送信所)施設」の名称で、2013年(平成25年)3月に国の重要文化財に指定されました。つまりつまり針尾無線塔全体が日本の重要文化財、つまり日本遺産となりました。

1922年(大正11年)建設ですから、2022年(令和4年)で100周年記念!

100年以上たってもびくともしない針尾無線塔!すごすぎませんか。

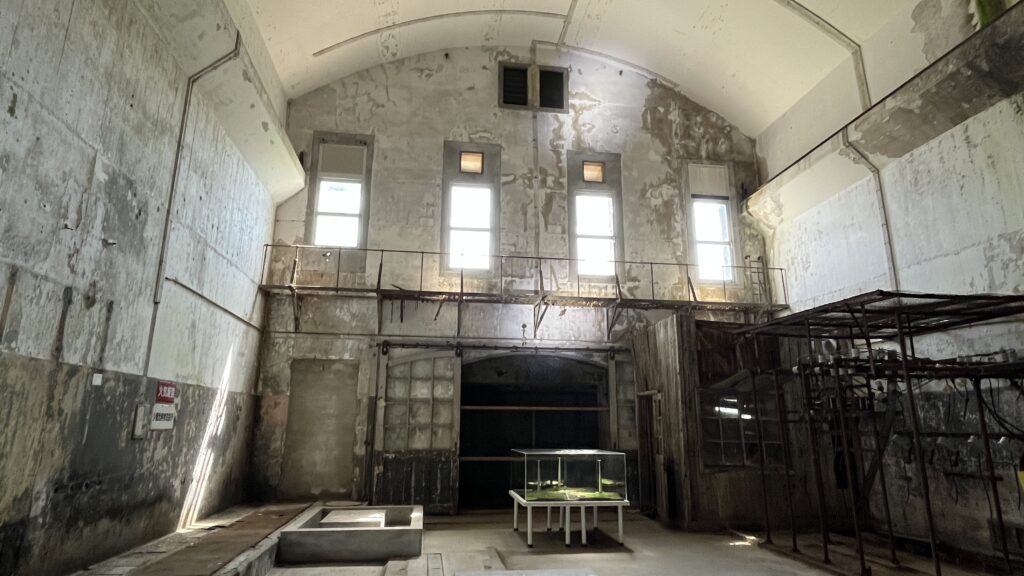

無線電信室は針尾無線塔の主役 整備は現在進行中で廃墟ではない

長い期間、封鎖されたまま外観も荒れ放題だった無線電信室。

針尾送信所の主役は、この無線送信施設であるこの無線電信室です。

あまりにも大きな3本の針尾無線塔が有名になってしまい、存在が薄れていました。

公開されてからも、少しずつ整備が進められています。

これから整備が進行するたびに、無線塔以上にその価値が増し、主役の立場を取り戻すでしょう。

その予感を感じられるように、一部ですがご紹介します。

無線電信室の外観 (2021年11月撮影)

左の開口部が見学の入口

2020年(令和2年)より電信室内部公開中

外観の雑草が取り払われています (2023年9月撮影)

本来の姿が少しずつ現れて存在感が増してきました。

入口でヘルメットを着用します。

坑道のような通路を歩いて内部へ。

100年以上経過しているのと整備途中であるため廃墟感あり

むき出しの配管、時代を感じる通路

中心部に向かう

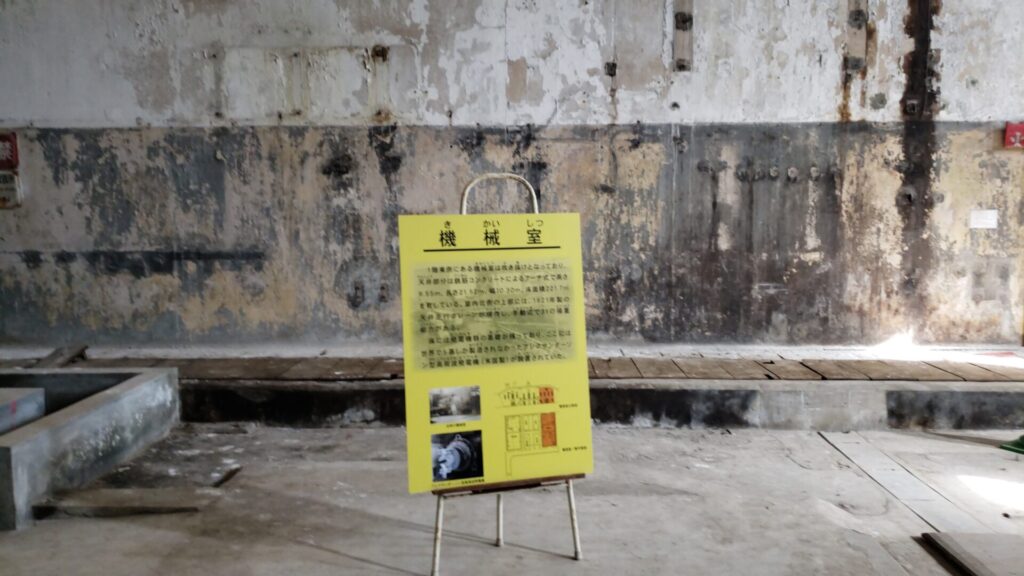

一番奥にある広い機械室

無線電波を発生する機械や設備があった重要な部屋

天井は高く鉄筋コンクリート造りそのままの雰囲気

右側の鉄製の設備は、高電圧を接続したとすると思われる

移動式の大型クレーン、重い機械を設置や移動のためでしょうか。

クレーンを動かすのは、鎖(くさり)使用の人力です。

当時最新で極秘の無線電信施設内部をあれこれ想像しながら見学してみてください。

何か見てはいけないものを見るような、タイムマシーンで過去にタイムスリップしたような気分になるはずです。

気になる方は、機会があれば実際に見学してみてください。

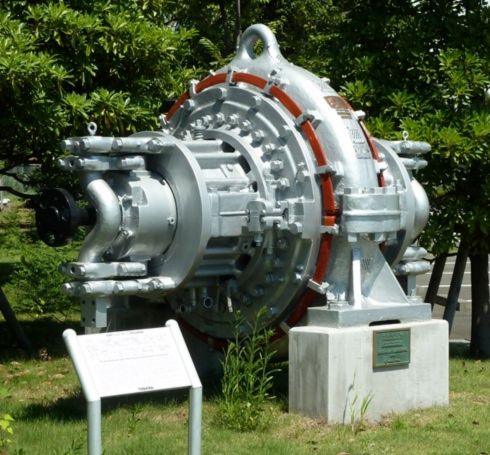

針尾送信所の送信機は高周波発電機 東芝が開発し現存する

(神奈川県横浜市)

針尾送信所に設置された同型機

1920年の大正時代には無線電波を大電力で電気的に発生させる技術は確立してないために、機械的に発生させました。

現在のように電子回路により目的の周波数の電波を発生させるなんていう方法はありませんでした。

具体的には大型の発電機を高速に回転させて無線電波を発生させました。

大型発電機を安定的に回転させるのは難しいため、広い設置場所やおおがかりな装置が必要になります。

稼働中は相当な騒音だったことでしょう。

1920年に芝浦製作所(しばうらせいさくしょ)、現 株式会社 東芝が、125kVA(出力100ワット)の開発に成功し、旧日本海軍の発注で、1922年(大正11年)より、針尾無線送信所で使用されました。

元になったのはアメリカのG.E.社のアレキサンダーソン型高周波発電機であり、それを独自技術で同型機を開発したとのことです。

回転数は1分間に3000回転、送信した周波数は、30Khz(キロヘルツ)です。

※周波数とは波動が、1秒間に何周期するかという単位で、Hz (ヘルツ)で表します。

1972年頃までは、c/s (サイクル)が使われていました。

長波の周波数帯は、30Khz~300Khzなので長波帯でも最も低い周波数です。

同型機が株式会社 ※東芝エネルギーシステム株式会社の京浜事業所にあります。

残念ですが針尾送信所には現存していません。

将来、針尾送信所の無線電信室に設置されることを、この発電機も望んでいるのかも知れません。

※東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所については、現在の株式会社 東芝 京浜事業所と思われますが、確認はできませんでした。

株式会社 東芝 京浜事業所

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町2-4

高周波発電機の画像や資料は、東芝未来科学館サイト内の下記のページを参考にさせていただきました。

東芝エネルギーシステムズ株式会社 送信用アレキサンダーソン型高周波発電機

以下のような記述があり、一部を引用させていただきます。

当時、長距離無線通信技術を必要としていた我が国は、独自技術で同型機を開発することになり、1920年に芝浦製作所が日本海軍からの発注に基づき、125kVA機(出力100 kW)の開発に成功した。

125kVA機は、1922年に当時の日本海軍佐世保無線電信所(針尾送信所)に配備され、中国大陸、東南アジア、南太平洋方面の通信に使用された。

また、125kVA機は後のさらに出力を上げた400kW機および500kW機の先行開発機という位置付けもあった。

ー略ー

今日、世界的に見ても保存が確認されている大出力のアレキサンダーソン型高周波発電機は本125kVA機(東芝エネルギーシステムズ株式会社京浜事業所所蔵)と海外にあるGE社製200kW機2台のみであり、技術遺産として大変貴重なものであると、電気学会より2019年3月、「第12回でんきの礎」に顕彰された。

確かに、東芝が日本海軍の発注により、1922年に針尾送信所に配備されたと書いてあります。

世界で2台しか現存していないなんて、本当に貴重なものです。

針尾無線塔へのアクセスは自動車が最適 駐車料金と入場料は無料

針尾無線塔の中心部の手前にある駐車場

入口正面の塔は3号塔

針尾無線塔保存会の建物

駐車場から歩いてすぐのところにあり、ボランティアの方が常駐

パンフレット、自動販売機、トイレが完備されている

団体客には案内もしてくれます。事前に連絡して予約をしてください。

電話番号:0956-58-2718

駐車料金も入場料も無料

針尾無線塔の敷地内への入場料は無料、駐車場も無料です。

針尾無線塔保存会への募金箱が設置してあるので、募金される方は準備してください。

自動車が最適

針尾無線塔へのアクセスとして鉄道は無く、バス停もありませんので、自動車が最適です。

佐世保駅付近から約40分、西九州自動車道の大塔(だいとう)インターチェンジから約20分です。

駐車場は舗装されていない広場のような所です。

普通車30台、大型バス2台駐車できます。

普段は空いていて広々していますが、特別なイベントがあると混雑する時もあります。

といっても特別なイベントはほとんどありませんが。

バス停は遠くて不便

針尾無線塔の駐車場付近にバス停は無く、便利ではありませんので余裕をもって計画してください。

佐世保駅前から西肥バス「西海橋西口」(さいかいばしにしぐち)行きに乗車して約50分。

「高畑」(たかはた)バス停で下車後さらに徒歩で約30分。

リュックを背負った健脚のバックパッカーの方なら大丈夫でしょう。

タクシーの場合

佐世保駅から往復利用すれば便利ですが、料金がそれなりに必要です。

往復、10,000円弱でしょうか。

まったく土地勘もなく、時間もなく、急いで観光される方にはタクシーを利用してください。

針尾無線塔の住所は保存会の建物

針尾無線塔の住所は、正三角形に建つ3本の無線塔の中心地で、針尾無線塔保存会の建物付近です。

電話番号もその建物内のものです。

郵便番号:859-3452

住所:長崎県 佐世保市 針尾中町 382

(ながさきけん させぼし はりおなかまち)

電話番号:0956-58-2718

※古いカーナビの住所の番地は、750の場合があります。